作者:Chi Anh、Ryan Yoon 来源:Tiger Research 翻译:善欧巴,金色财经

摘要

区块链的透明性让社区得以揭露不当行为、重新分配权力,但也带来了全新的脆弱性。可见性现在既是 Web3 项目的优势,也是劣势,为战略攻击和群体驱动的波动性打开了大门。

尽管透明性放大了系统性风险——包括内部人行为暴露与协议被利用等问题——但若为规避风险而回避透明,将违背 Web3 的根本理念:开放验证与去中心化信任。

Web3 的长期成功不会建立在隐藏行为之上,而要依靠能在持续公开监督下生存和成长的抗风险系统。

1. 透明性的新风险:从监督工具到攻击手段

区块链的透明性已成为 Web3 行业的核心价值之一。不同于中心化数据库由单一实体控制数据访问,区块链运行于一个所有参与者都可实时验证的透明且不可篡改的账本之上。透明,正是 Web3 架构的基石。

这种透明性让用户能够实时监控他们所关注项目的行为。他们可以追踪创始人、投资人和大户的钱包活动,在数分钟内识别可疑的代币转移。在 Web2 世界中,内部交易往往隐藏于私人银行账户之后,普通人无从得知;而 Web3 的极致透明让一切交易即时曝光。相比传统金融中信息披露需耗时数月,这种实时性堪称颠覆性革新。

但这种“革新”也带来了结构性的悖论。本应提升责任与监督的透明性,正在越来越多地被用来攻击项目方和大户持有人,即使他们没有任何不当行为的证据。

本报告将探讨区块链透明性带来的正反两面,并抛出一个关键问题:Web3 是否应不惜一切代价坚持绝对透明?

2. 透明性的双刃剑效应

2.1 积极一面:揭露内部行为,恢复市场公平

在 2024 年至 2025 年间,一系列针对内部人的链上监控揭露了多个项目的团队钱包、KOL 和早期投资者涉嫌抛售代币的行为。得益于区块链的透明性,这些行为迅速被曝光,引发了社区的强烈反弹。

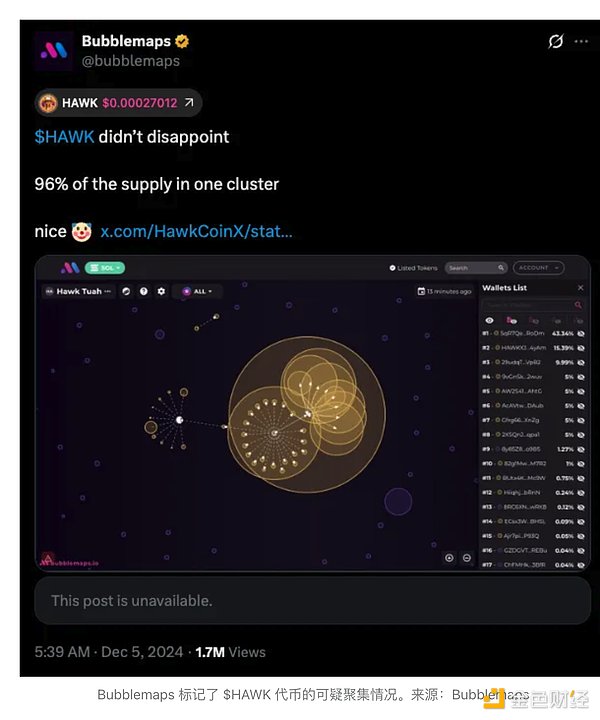

例如,在 HAWK Meme 币事件中,超过 96% 的代币供应量被发现集中在项目方及其关联方手中。该信息一经曝光,市场反应极为激烈:该币种的市值从峰值 5 亿美元暴跌至不足 6000 万美元,引发监管调查,严重损害了其公信力。

区块链的透明性使社区成员能够充当实时“监督者”。无论项目是由 KOL 领导,还是匿名团队运营,如果未能以透明的方式行事,即使其行为在技术上符合法律规定,也常常会面临操纵市场的指控。

尽管交易数据对所有人都是公开可见的,但解读其背后的意义并不简单。要准确理解每笔交易的意图与背景,需要特定的专业知识,一般用户难以全面判断。然而,随着链上分析工具的不断进步,这种认知差距正在被逐渐缩小。用户如今越来越能够从复杂交易流中提取有用信息,并据此优化自身的决策。

2.2 消极一面:当透明性反噬平台自身

如今,越来越先进的链上分析工具使参与者更容易访问和解读区块链数据。但这也带来了新的风险。随着监控能力的提升,透明本身也被武器化。一些治理结构薄弱、代币分布高度集中的项目更容易受到操控与协同攻击的影响。

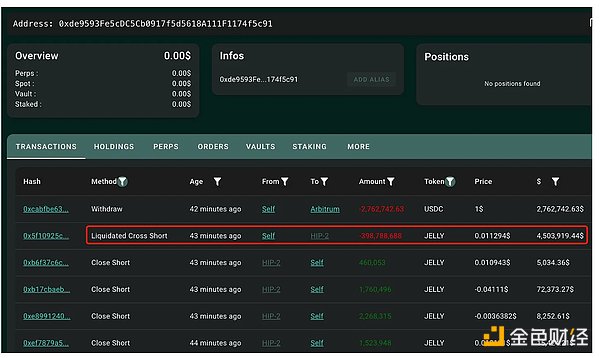

2025 年 3 月 26 日,Hyperliquid 遭遇了一种新型的协议级别风险,这种风险正是由其所倡导的透明性所促成的。根据 Arkham 的分析,这一事件的具体过程如下:

攻击者分析了 Hyperliquid 公布的清算阈值和 HLP 金库规模,精确计算出一个清算点;

使用三个钱包分别开设了一个 410 万美元的空单,以及两个分别为 215 万和 190 万美元的多单,以此人为推高 JELLY 代币的价格;

随着 JELLY 价格上涨,第一个空单被清算,损失由 HLP 金库承担;

外部交易者受到 OKX 上线传言和“空头挤压”预期的影响,纷纷跟进多单,进一步加剧了价格波动;

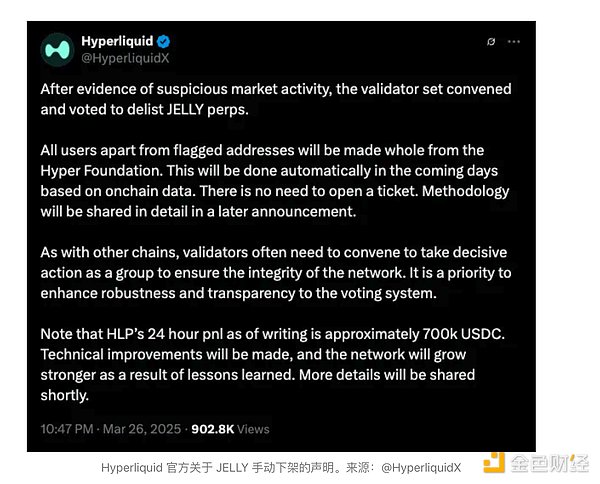

最终,Hyperliquid 被迫强制下架 JELLY,并以 0.0095 美元清算所有仓位,以遏制系统性风险。

Hyperliquid 的架构——包括金库敞口、保证金水平、清算阈值与持仓公开展示——无意中为攻击者提供了精准施压的手段。在这起事件中,透明性非但没有阻止操控行为,反而为一次协调性的金融攻击提供了工具。

讽刺的是,Hyperliquid 所主张的透明性最终不仅导致了平台的直接财务损失,也引发了外界对其治理能力与系统抗压能力的更广泛担忧。为了阻止进一步的系统性破坏,团队不得不下架 JELLY——这一举措虽属必要,却与去中心化的初衷背道而驰。

类似的风险也可能在其他项目中发生。即使技术设计本身无懈可击,只要协议是公开透明的,它就仍然可能遭遇意想不到的攻击。如果没有配套的防御机制和清晰的应对策略,透明性原本是为了增强信任,反而可能成为系统性不稳定的根源。

在这种背景下,透明不再只是优势,它也成为了一种战略性脆弱点。

2.3. 中性面:当透明性成为“群众策略”的工具

透明性的结果并不能简单地划分为正面或负面。在某些情境下,透明性成为一种工具,其作用在促进市场公平与推动个体私利之间呈现出模糊界限。

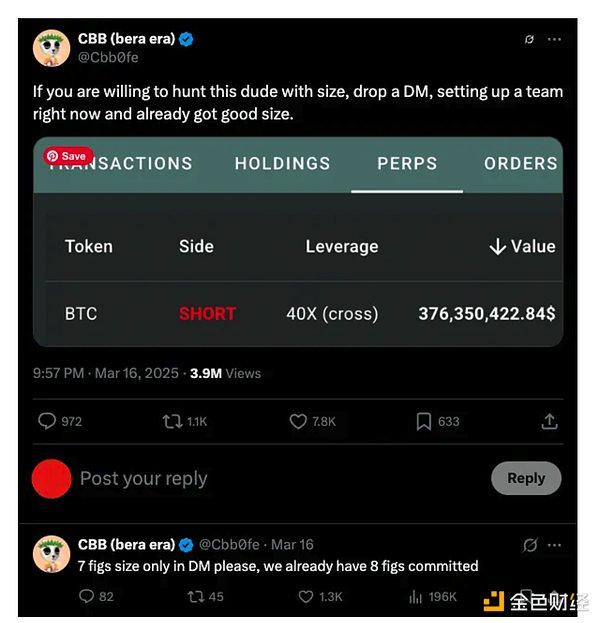

这一新兴趋势在 Hyperliquid 上表现得尤为明显,一些投资者开始仅依据持仓的公开信息,主动“狙击”大型交易者。一个典型的案例涉及一位名为 CBB 的交易者,他公开呼吁协同清算一位巨鲸,并声称已有八位数资金准备就绪。需要指出的是,被锁定的交易者并未违反协议规定或从事任何不当行为,仅仅因为持仓规模过大,使其不可避免地成为目标。

此外,这种行为还反映出 Web3 环境下的一种心理模式,即现代版本的“以弱胜强”心态。在传统叙事中,大卫被描绘为正义的弱者,而歌利亚虽然仅是同样作战的一位强壮士兵,却因其力量而被视作对手。在 Web3 中亦是如此,大额持仓者往往因为其“可见的强大”而成为象征性目标,无论其行为是否正当。可见性放大了公众的主观感知,而这种感知——而非客观事实——正在越来越多地影响群体行为。

因此,一些无辜投资者可能仅因其“曝光”而遭受声誉打击或经济损失。这种“公众盯上我”的恐惧,可能会抑制大额资金进入 Web3 生态,最终限制新项目的成长空间。与此同时,群众的有组织行为也可能将话语权集中在少数影响力团体手中——讽刺的是,这反而在去中心化系统中孕育出新的中心化形式。

3.新现实:项目是否应更加透明?

Web3 中的透明性是一把双刃剑。它一方面使社区能够揭露内部不当行为,并通过集体行动重构市场权力格局;另一方面,它也让项目暴露在意料之外的攻击面前,包括策略性操纵市场。虽然透明性的初衷是建立信任,但它也可能成为系统性不稳定的催化剂。

然而,尽管存在这些风险,放弃透明性对于大多数 Web3 项目来说既不现实,也不可取。透明性是 Web3 精神的基石:它让开放验证成为可能,减少信息不对称,将信任从中心化中介转移到去中心化系统。如果放弃透明性,Web3 与传统金融和技术结构之间的核心区别也将逐步消失。

因此,与其退缩,不如适应透明性并构建能够共存的策略。这包括在协议设计中嵌入抗压机制、建立清晰的危机管理框架,以及主动引导用户对项目的认知与沟通。

例如,一些项目已经建立了基于 DAO 的应急响应机制,确保紧急干预行为受到透明、社区批准的治理;另一些项目则定期发起漏洞赏金计划,以在被利用之前发现潜在问题。

Web3 中的透明性无法被减少,它是一种结构性的必然存在。项目方必须认识到,透明性将持续放大机遇与风险。真正能够走得更远的,不是那些“隐藏得更好”的项目,而是那些能够在完全暴露的状态下依然稳健运行的系统。

No comments yet