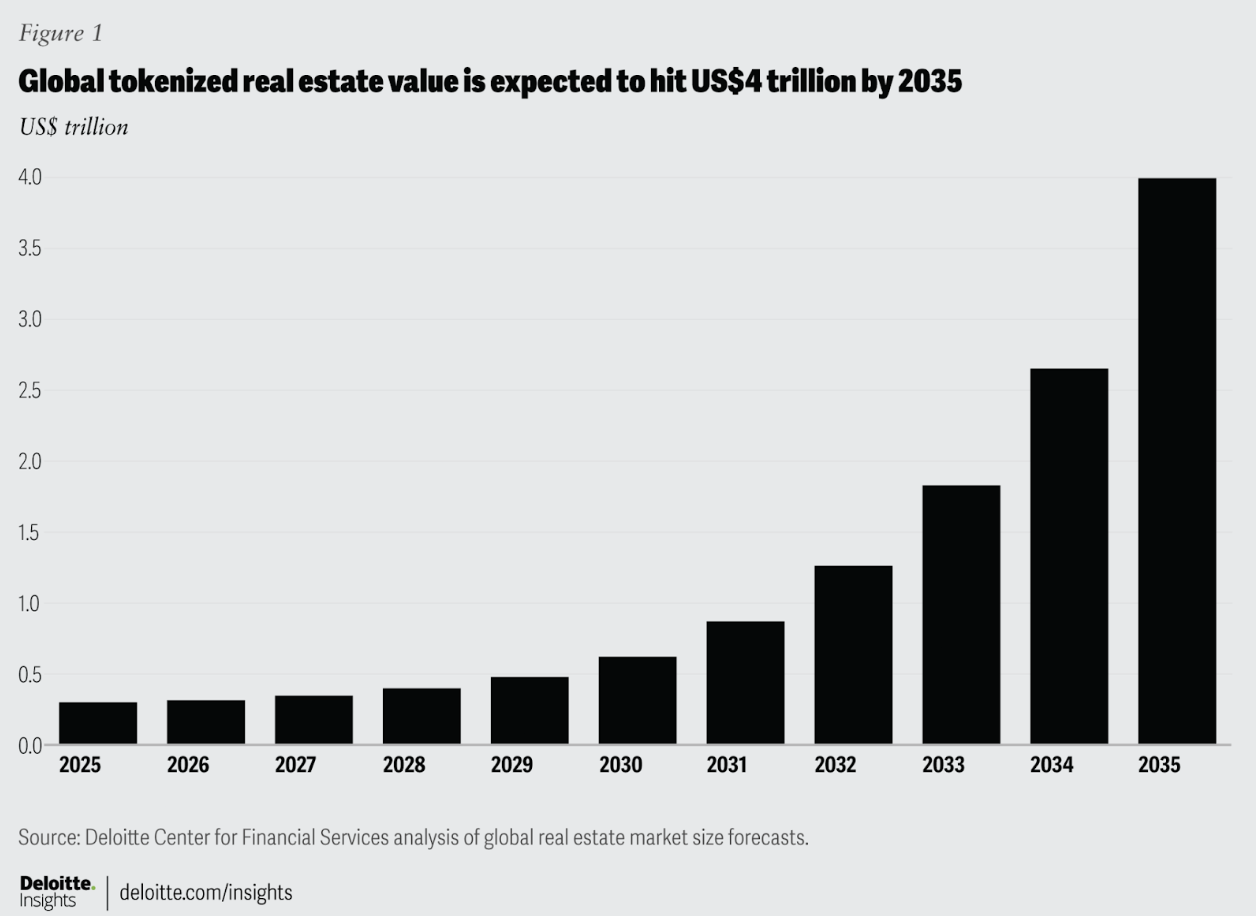

随着区块链技术的不断成熟与应用落地,传统资产领域正在经历一场深刻变革。德勤金融服务中心在最新报告中指出,到2035年,房地产代币化的市场规模预计将超过4万亿美元,远高于2024年不足3000亿美元的水平。这一预期不仅彰显了区块链技术的潜力,也意味着未来十年内全球房地产投资格局或将发生翻天覆地的变化

代币化房地产

所谓房地产代币化(Real Estate Tokenization),是指将房地产资产以数字化代币的形式在区块链上进行登记、切分、交易和管理。每一枚代币代表对基础资产的一部分所有权或收益权,使投资者可以以更小的资金门槛参与高价值房地产投资。

德勤指出,区块链代币化带来的最大价值在于:提高资产流动性、降低交易成本、增强透明度并扩大投资渠道。在传统模式下,房地产投资常常需要大额资本,且交易流程复杂、周期漫长。代币化则通过智能合约自动执行交易流程,实现资产的小额化、全球化流通。

多重力量催生代币化加速潮

推动代币化房地产快速增长的不仅是技术创新,宏观经济环境的变化同样起到了重要催化作用。

后疫情时代,居家办公成为常态,办公楼需求大幅下降,商业地产结构正在重塑。同时,气候变化带来的绿色建筑需求,以及人工智能数据中心、物流仓储的崛起,也不断重塑资产配置逻辑。投资者急需一种灵活、精准、低门槛的方式参与这些新兴资产,而代币化正好满足了这一需求。

美国总统特朗普近期推出的新一轮关税政策加剧了全球贸易紧张局势,促使资金寻求避险渠道。

数据显示,4月10日,代币化黄金的链上交易量突破10亿美元,创下2023年美国银行危机以来新高。这也说明,代币化不仅限于房地产,更成为各类现实资产上链的重要趋势。

虽然区块链起初因缺乏监管而受限,但如今全球主要金融市场对代币化资产逐渐持开放态度。

德勤的报告也特别指出,未来几年内,如果监管机构能够制定清晰的代币化资产规范,将极大释放这一市场潜力。

流动性仍是核心问题

尽管前景广阔,一些行业观察人士对代币化房地产的可行性持谨慎态度。Securitize首席运营官Michael Sonnenshein在2025年巴黎区块链周的发言中表示,他认为房地产并不是最适合优先代币化的资产类别。

“房地产交易成本高,流动性差,即使放到区块链上,这些基础问题短期内也难以根本解决。” 分析师说道,“相比之下,目前链上经济更需要的是流动性更高、交易更频繁的资产,比如债券、稳定币,甚至是部分股票。”

他的观点在一定程度上指出了代币化房地产推广中可能遇到的现实阻力:技术可以提高透明度和可编程性,但无法单靠技术解决传统房地产的低流动性问题。

根据德勤的分析,预计未来代币化房地产的布局将呈现以下格局:

亚洲地区(如新加坡、香港、中东):凭借友好的金融科技政策,成为代币化房地产的创新高地。

美国与欧洲:受益于庞大的房地产市场规模与资金池,但需克服更复杂的监管体系。

新兴市场:例如拉美、非洲部分国家,可能通过代币化快速吸引外资,发展本地房地产市场。

摩根大通此前也预测,代币化资产将在未来十年内成为主流金融产品的一部分,其中房地产将是最重要的应用领域之一。

案例分析:现实中的代币化实验

目前,已有部分平台和项目在积极探索房地产代币化的实际落地:

RealT:美国项目,将底特律等城市的民宅切分为代币,允许全球用户以小额持有租金收益权。

Figure Technologies:推出专门针对房地产抵押贷款的链上交易平台。

Plume Network:主打企业级房地产资产上链与资产配置。

这些案例虽然规模尚小,但正在为行业标准化、合规化、规模化探索路径。

尽管存在质疑,市场参与者对代币化房地产的兴趣依然持续升温。从Plume Network、Maple Finance到Figure Technologies,多个新兴平台正在探索如何将房地产、抵押贷款、租赁收益权等资产以代币形式进行拆分、发行和流通。

德勤的报告指出,初期增长可能更多集中在商业地产、大型住宅项目和工业地产等领域,随后逐步扩展至小型住宅、度假物业乃至土地资产。此外,亚洲、中东地区凭借对新兴技术接受度高和金融创新环境友好的优势,或将成为代币化房地产最先规模化落地的市场之一。

而在欧美市场,机构投资者、主权财富基金以及大型私人财富管理公司则有望成为推动代币化房地产市场爆发的主力军。

2035年新的房地产投资范式

综合多方预测,到2035年,房地产代币化不仅将突破4万亿美元大关,还将深刻改变房地产行业乃至全球金融市场的运行逻辑。

房地产投资将更加民主化,从富人专属转变为全球大众可以轻松参与的新型资产类别。

资产组合更加多元化,投资者可以在一个钱包中同时持有纽约写字楼、迪拜别墅、东京商业街区的股份。

资本流动更加自由高效,房地产市场与金融市场的边界将进一步模糊。

正如德勤报告所言:“资产数字化正在重塑价值创造、传递和分享的方式,而代币化房地产则是这场变革中最具革命性的一环。”

No comments yet